日本の仏教文化において、故人を偲ぶための象徴として多くの家庭で用いられているのが位牌である。この位牌は、故人の霊を鎮め、その存在を中心にしたご縁を結ぶ役割を果たしている。中でも浄土真宗では、特に位牌が大切にされ、その意義や扱い方には独自の特徴がある。葬式の際、位牌はが故人の姿を代表すると同時に、遺族にとっても重要な意味を持つ。浄土真宗における位牌の概念は、他の宗派とは異なる点がいくつかある。

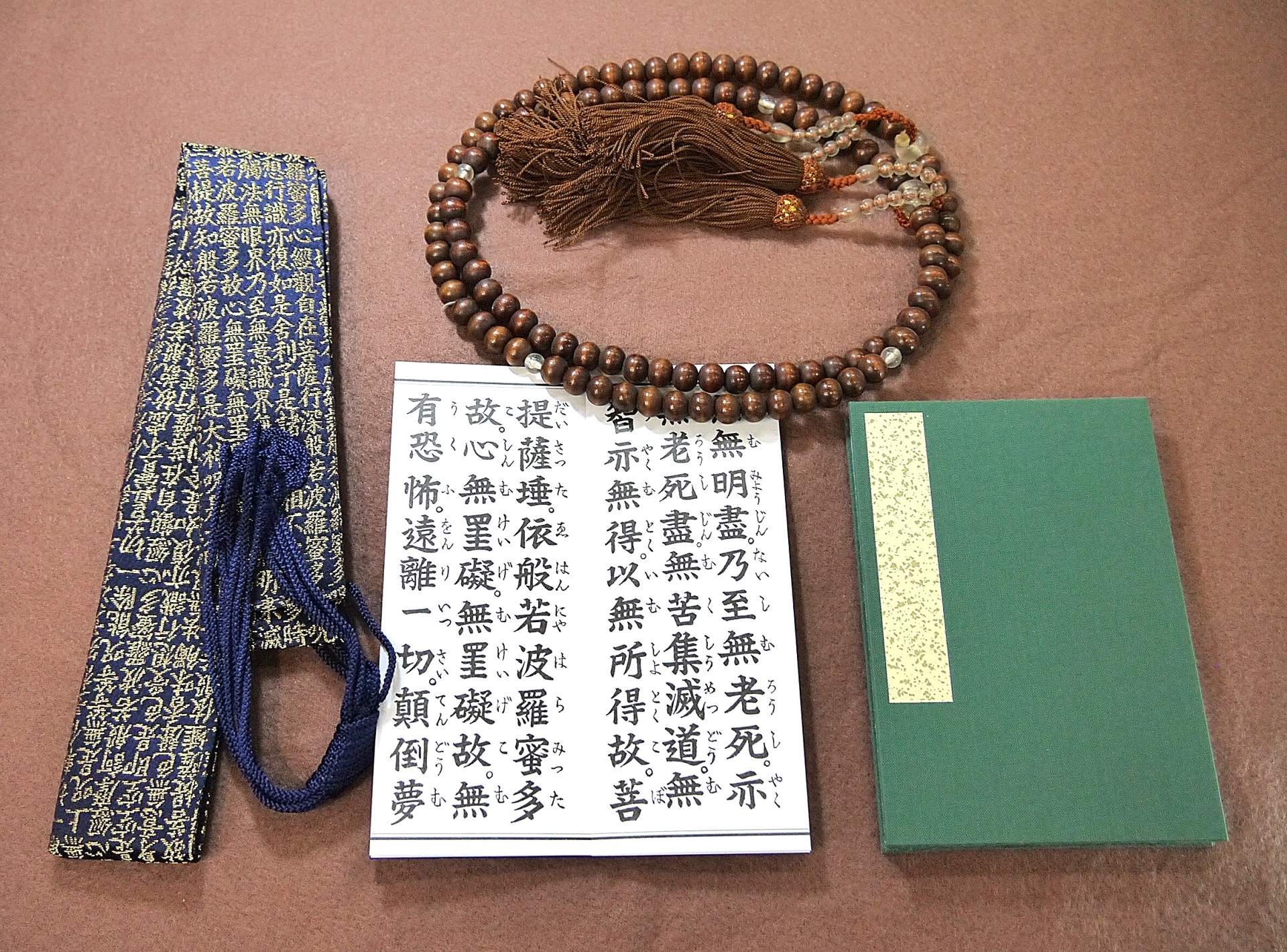

浄土真宗では、南無阿弥陀仏という念仏が中心となり、故人は阿弥陀仏によって極楽浄土に導かれると考えられている。このため、位牌自体は故人の霊を宿すものとされるのではなく、阿弥陀仏との結びつきを表すものとなる。従って、位牌はその時々に静かに故人の名を掲げつつ、念仏を唱えることで供養が行われる。葬式の際に位牌が作られることも浄土真宗の特徴の一つである。葬儀後、位牌を用意するのが一般的だが、形式や作法については地域や家庭の伝統により異なる場合がある。

一般的には、葬儀の際に使用される「白木の位牌」がこの世の名を表し、葬式を終えた後の「本位牌」が阿弥陀仏に導かれた故人を意識したものとなる。白木の位牌は通常、故人の性格や生前の姿を意識してさまざまな装飾を施され、一つの作品としての意味合いも持つ。位牌は、管理する上でも重要な役割を果たす。置き場所や使い方についても、宗派が持つ教えや家庭の習慣によって異なるが、浄土真宗では特に位牌と仏壇の関係に配慮することが求められる。仏壇は信仰の場であり、位牌がその中心に位置する。

ここで故人を偲び、日々の生活の中で念仏を忘れないことが浄土真宗の考え方に沿った供養となる。位牌の管理や供養の方法は、家庭によって意味合いや意義づけが異なることもある。例えば、毎日の経を唱えることで家庭全体の信仰を深め、位牌に対する敬意を示すことが多い。また、年忌の法要時には、位牌を使用し、親族や友人とともに思い出を語り合う機会を設けることが一般的である。こうした行為を通じて、家族の絆もまた深まっていく。

位牌の材質にもさまざまな選択肢があるが、一般的には木製が用いられる。特に浄土真宗の位牌は、蓮の花をモチーフにしたデザインが多く見受けられる。このデザインは、浄土思想そのものを反映したもので、蓮の花は清らかさと浄化の象徴とされ、極楽浄土を象徴する存在とされている。こうした象徴を大切にしつつ、位牌の材質選びにも注意が必要である。また、位牌の役割は霊だけにとどまらず、遺族や後世の人々に対しても影響を持つ。

故人を思い出すことにより、彼らの教えや価値観を心に刻むことができる。これはことさらに浄土真宗においては重要な意味を持っており、リーダシップを持たない家族においても、故人が生きた道筋を辿る一助となる。最近では、宗教観の多様化に伴い、位牌の形や供養のスタイルも変化を遂げている。例えば、電子機器やデジタル技術を取り入れて、ご先祖や故人をしのぶスタイルも見られるようになっている。しかしながら、浄土真宗をはじめとする伝統的な信仰の中で、位牌の持つ姿勢や意味は今でも広く受け入れられ続けている。

位牌の役割はただ単に故人を思い出すためのものではなく、たくさんの思い出や教えを後世へと繋げる存在である。このように位牌は、故人への感謝や愛情、そして生きていくための大切な力となり、仏教の教えを家族の中心に据える重要な役割を果たしている。位牌を通じて、故人と生きる者との繋がりが強化されることで、生活の中での精神的な安定や、未来の道しるべにもなるのである。信仰と命を繋ぐ、この大切な存在は、これからも人々に寄り添い、思慕の象徴として長く残り続けていくであろう。